LES ECHOS

Tout semblait sourire à ce surdoué de l’automobile qui a repris les rênes de Renault il y a deux ans, en pleine crise. Mais quelques mois après avoir renoué avec les profits, le groupe français a dû brutalement suspendre ses activités en Russie, son deuxième marché, pour cause de guerre en Ukraine. Confidences, à la veille d’arbitrages douloureux, d’un patron dans la tourmente.

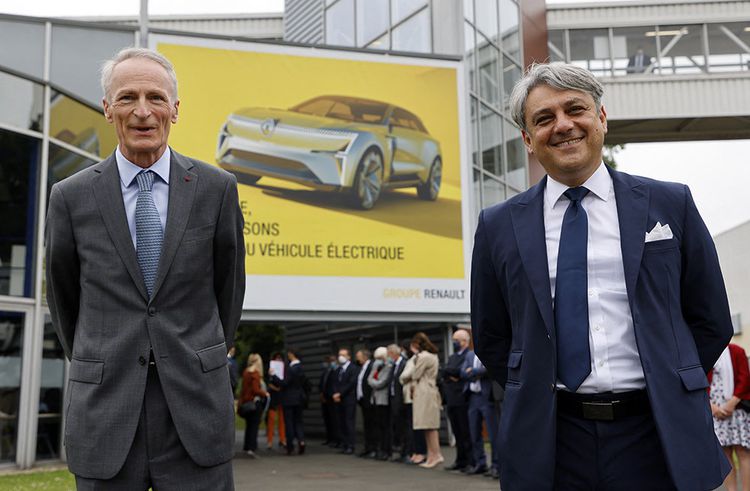

Carlos et « Loulou » se parlaient au téléphone tous les lundis. Eux se parlent tous les jours. Difficile d’imaginer tandem plus inattendu que celui formé entre l’ancien dirigeant de Michelin, grand échalas longiligne un peu raide, issu de la noblesse pontificale, et ce méridional polyglotte, tout en souplesse, au costume à pochette blanche, fan de musique électro. Presque aussi insolite que le duo formé entre Louis Schweitzer et Carlos Ghosn, il y a plus de vingt ans. Et pourtant, ça marche…

Entre le président de Renault Group, Jean-Dominique Senard, 69 ans, et son CEO, Luca De Meo, 54 ans, le courant passe. Ils ont même tous les deux les yeux rivés sur l’électrification de la gamme à l’horizon 2030. Sauf que… depuis le 24 mars, le constructeur plus que centenaire, déjà durement éprouvé par le « Ghosngate », l’impact de la pandémie et la crise des semi-conducteurs, risque de perdre une des ses cinq marques, Lada, pour cause de guerre en Ukraine. Un coup dur pour la firme au losange, qui vient à peine d’amorcer un début de redressement après une perte historique de 8 milliards d’euros en 2020.

« Si on continuait comme ça, on allait droit dans le mur »

« Sur la Russie, il fallait donner un signal aux marchés financiers. On a dit qu’on allait passer l’activité russe par pertes et profits. Et là, ça fait mal, car il nous a fallu douze à treize ans pour rendre l’activité rentable », admet un Luca De Meo presque détendu, au siège du constructeur, à Boulogne-Billancourt. « Mais on avale la pilule. Et à partir de là, on est beaucoup plus tranquille dans la négociation. » Faux calme avant la tempête ?

Annoncée le 23 mars, le jour du discours du président ukrainien à l’Assemblée nationale – « pure coïncidence », assurent d’un même élan De Meo et Senard -, la décision de suspendre la production de son usine de Moscou et d’évaluer ses options sur sa filiale russe AvtoVaz (45.000 salariés au total) en passant une provision de 2,2 milliards d’euros dans les comptes du groupe, est effectivement un coup rude.

Quatorze ans après la prise de contrôle d’AvtoVaz, le fabricant de Lada, sous le règne de Carlos Ghosn, Renault va devoir tirer un trait sur son aventure russe. Rude. « On était obligés d’arrêter. Une fois que les sanctions économiques tombent et que les chaînes de logistique se cassent, il n’y a plus de pièces », tranche Luca De Meo. « Dans l’automobile, quand tu ne produis pas, tu brûles du cash à la vitesse de la lumière. Si on continuait comme ça, on allait droit dans le mur. On n’est pas Total qui prend le gaz là-bas et se fait payer à la sortie. Nous, on produit là-bas. » Le directeur général ne fait pas dans la langue de bois.

Un test majeur

« C’est clair que ce n’est pas anodin. Mais à l’échelle du groupe, la Russie, c’est 18 % des volumes de ventes et 10 % du chiffre d’affaires », relativise le patron de Renault. « Certes,sur le résultat opérationnel de la division automobile, c’est une partie importante 49 %, NDLR. Mais le business de la Russie était autosuffisant. On n’a jamais reçu des dividendes, car on les réinjectait pour rembourser la dette qui était très lourde. Et il n’y avait pas énormément de synergies », minimise-t-il. Il n’empêche : c’est un test majeur pour celui qui a repris les rênes du groupe Renault en juillet 2020 et venait d’annoncer son retour dans le vert, avec un résultat net positif de près de 1 milliard d’euros pour 2021.

Un premier test, aussi, pour la solidité du tandem Senard-De Meo en matière de communication de crise. « On a pris la décision ensemble avant d’en aviser le conseil. Je partage beaucoup avec Jean-Dominique Senard car il me fait confiance. Dans 99 % des cas, on est très alignés. Il n’intervient pas dans le développement de la réflexion, mais j’aime bien échanger avec lui pour les décisions importantes », assure Luca De Meo. « Il fallait protéger nos actifs face à l’hystérie médiatique éventuelle. Peugeot et Nissan ont fait la même chose. Nous allons considérer nos options sur AvtoVaz et Renault Russie. » Se laisser nationaliser ou vendre à un constructeur chinois ?

Le centre de design AvtoVaz à Togliatti, en 1973. Renault détient encore 70% de l’usine russe, longtemps considérée comme la plus grande au monde, avec une capacité de production de 650.000 véhicules.

Le centre de design AvtoVaz à Togliatti, en 1973. Renault détient encore 70% de l’usine russe, longtemps considérée comme la plus grande au monde, avec une capacité de production de 650.000 véhicules.Yuryi Abramochkin / Sputnik / AFP

Aujourd’hui, la pépite russe s’est transformée en boulet. Renault prévoyait le passage progressif de l’essentiel de la gamme Lada sur une plate-forme unique, celle utilisée pour les Clio, Captur, Arkana et Sandero, dans le cadre d’un rapprochement avec Dacia, sa filiale roumaine. Qui va pouvoir racheter les 70 % d’AvtoVaz, sachant que la Russie va être impactée par des sanctions pendant des années ? Son partenaire russe, Rostec, étant sous sanctions, il ne peut pas reprendre les parts du groupe français.

« C’est une équation à de nombreuses variables, compliquée à résoudre », botte en touche le CEO de Renault. Sans cacher sa frustration… « Si la marque Lada a été un peu négligée par le passé, on allait faire une nouvelle génération de Lada Niva le modèle fétiche d’un ancien age… sur des plates-formes modernes, soupire-t-il. Il faut rendre à César ce qui appartient à César : les efforts qui ont été faits là-bas par les équipes de Renault pour redresser la société ont été quand même extraordinaires. C’est pour cela que l’on veut protéger le plus possible le travail qu’on a fait, car cela a de la valeur… »

Luca De Meo est un faux Turinois, mais un vrai polyglotte multiculturel. Vrai charmeur. Son français est excellent et il roule juste un peu les « r » pour garder un zeste d’accent italien. Pour cause : il a passé une grande partie de sa jeunesse en Afrique : en Tanzanie, Nigeria, Côte d’Ivoire et Sénégal où il fréquentait le lycée français. Son père s’occupait de financements pour la banque d’affaires Mediobanca. Il a étudié à l’université Bocconi (le HEC italien) à Milan. Son premier job : travailler au marketing de la Clio chez Renault.

À 30 ans, il est parti chez Toyota « faire la Yaris » en Belgique. Il est devenu le patron de Lancia, puis de Fiat au moment du « turnaround » de Sergio Marchionne (le « sauveur » de Fiat brutalement disparu en 2018), avant de céder aux sirènes de Volkswagen pour travailler chez Audi et redresser la filiale Seat en Espagne.

Des sentiments ambivalents

Ironiquement, l’homme qui a lancé son grand plan « Renaulution » en janvier 2021, se retrouve dans la position de son mentor historique, Sergio Marchionne, lorsque ce dernier est arrivé à la tête de Fiat en 2004, à peu près au même âge. Couronné, mais à la tête d’un constructeur exsangue, au bord du gouffre. L’enfant du Lingotto (le siège de Fiat à Turin), après un bref passage à Renault Italie, se retrouve aujourd’hui à défier le géant franco-italien Stellantis et Ferrari.

Pourquoi la retraite de Russie est un vrai coup dur pour Renault

Renault, quinze années sauvages au pays des oligarques

Renault va passer son activité russe par pertes et profits

Avec un salaire à la hauteur des enjeux, puisque Luca De Meo a perçu un revenu annuel de 3,18 millions d’euros en 2021 (outre une partie en actions estimée à 1,5 million d’euros selon la performance du groupe sur trois ans).« Fiat, c’était moins de pertes. En 2020, Renault a perdu 8 milliards d’euros au total avec la partie de Nissan, soit 40 millions par jour. À l’époque, Fiat perdait 5 millions par jour », souligne-t-il toutefois. Quant à l’Italo-Canadien Sergio Marchionne, l’homme qui a sauvé Fiat en lançant sa fusion avec Chrysler il y a treize ans, Luca De Meo nourrit des sentiments ambivalents à son égard.

Un vrai-faux mentor

Tout commence en 2002, année où Fiat était techniquement en faillite. Désigné par Umberto Agnelli sur son lit de mort et adoubé par John Elkann (le petit-fils de l’« Avvocato »), Marchionne fait la tournée des popotes au Lingotto. Rapidement, il repère ce jeune passionné d’automobile qui avait un « brin de folie » et le nomme à la tête de la marque Fiat. « Il a eu le courage de prendre un gars de 36-37 ans. Il m’a sorti de l’anonymat, mais, après, je suis rapidement devenu son souffre-douleur, se souvient-il. Je l’admirais beaucoup. »

En 2007, le jeune responsable devient une « pop star » lors du lancement en fanfare, à Turin, de la nouvelle Fiat 500, qu’il a piloté depuis le début. C’est à partir de là que Sergio Marchionne commence à considérer qu’il prenait un peu trop la lumière. « En réalité, je n’ai jamais cherché la lumière ou le pouvoir. J’aime bien faire le boulot, trouver des solutions à des problèmes impossibles… Ensuite il m’a parachuté à la tête d’Alfa Romeo sans me donner les moyens de développer la marque. » Luca De Meo décide alors de quitter Fiat pour Volkswagen.

La qualité majeure de Marchionne à ses yeux ? « Il avait une forte intelligence contextuelle pour décrypter les situations, mais il n’était pas fort dans les rapports humains », confesse son ancien pupille rebelle. Pour lui, il a surtout oeuvré dans l’intérêt de l’actionnaire, la famille Agnelli, mais nettement moins pour l’industrie automobile italienne.

« Il était obsessionnel avec une grande capacité de lecture des chiffres. Un vrai financier. C’était le ‘pifferaio magico’ (le charmeur de rats) avec les analystes financiers. Mais en interne, il était assez dur. En fait, je suis tout le contraire en matière de management. Je ne suis pas un adepte de la violence. J’arrive à dire des trucs assez durs en souriant. Je suis resté ce que je suis », résume-t-il. Une manière de se démarquer des cost killers transformés en héros de mangas. « Carlos Ghosn et Sergio Marchionne, c’étaient deux coqs. Les gens qui font notre métier se prennent parfois pour des superhéros. Chez tous ces personnages, il y a une part de lumière et de… noirceur », laisse planer Luca De Meo.

Bâtisseur d’équipe

« Pour nous, Luca De Meo est une fierté nationale », confie Bianca Carretto, grande plume du quotidien italien Corriere della Sera, très respectée dans le secteur de l’automobile. « Sergio Marchionne a amèrement regretté de l’avoir laissé partir chez Volkswagen. Il lui reconnaissait son flair incroyable pour choisir les modèles justes », ajoute cette spécialiste.

« À la différence des Carlos Ghosn ou Jacques Calvet ou même d’un Carlos Tavares qui traite l’Italie comme une colonie, il sait commander sans s’imposer et sans arrogance. Il fait partie de cette nouvelle génération de managers qui cherche avant tout la collaboration et la complicité avec son équipe », assène Bianca Carretto. « Outre sa grande sensibilité à l’innovation, c’est un vrai team-builder (bâtisseur d’équipe). Il a cette capacité fondamentale à savoir dialoguer à tous les niveaux : de l’actionnaire à l’ouvrier, en passant par le ministre de l’Industrie », opine le patron de Lavazza, Antonio Baravalle, un autre ancien de Fiat qui lui avait cédé la barre à la tête d’Alfa Romeo.

Vous aimez la fonderie et la forge ? Aidez-les à durer

Vous aimez la fonderie et la forge ? Aidez-les à durer Adhérer à l’AAESFF, ce n’est pas une formalité. C’est un acte fort

Adhérer à l’AAESFF, ce n’est pas une formalité. C’est un acte fort Organiser les Fondériales

Organiser les Fondériales Réindustrialisation, métiers en tension…

Réindustrialisation, métiers en tension…

Rejoignez l’AAESFF dès maintenant

Rejoignez l’AAESFF dès maintenant